構想6ヶ月。

コーディング1週間 という超大作。

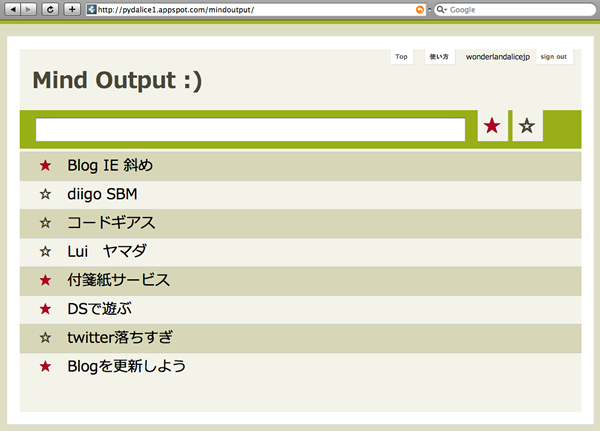

TwitterのIDを入力するだけで、あなたオリジナルのiPhone Web アプリのアイコンが出来ちゃいます!!

- 会心の出来のTwitterアイコンをいつも見ていたい

- 「あっ! そのアイコンは」「(にや)」

- いつも いつでも ネットストーキング

- 酒の肴に

などなど使い方は人それぞれ。

Tweet2App

http://iphone.tweet2app.com/

今のところはiPhone以外からもアクセス出来ますが、特に意味が無いかも。

あと、アイコンを変更したばかりの人は正常に表示されないかもしれません。

こんな感じ。

(あるときの自分のTLに登場していた方々です)

ちなみにアイコンをクリックするとそのユーザーの Twitter.com/ユーザー名 のページにジャンプします。この部分はそのままTwitterのモバイルページが表示されます。

Let's Enjoy!

以下、今後の予定など。

実際は画像処理周りで超苦労したけど、結局はherfかhrefかのスペルミスだったりして何とも言えない感じ。外部依存なので、その辺は独自に何とかしておいた方が良いかな。

URLにiPhoneって入れているのは、Androidとかも作ってみたい感じ。Androidはもっていないし、funnyが受け入れられる文化かも分からない。

iPhoneのSafariの挙動がいまいち分からないのがつらい。

特にクッキー周りが思った通りになってくれないのが悔しい。

今はmobile.twitter.comにアクセスするようにしていますが、実用性は0。

こんなサービス良いよと言うものがありましたら、教えて下さい。

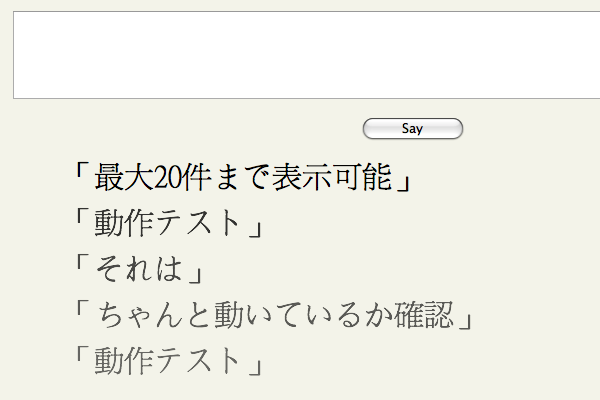

フォームの入力するところに本の裏についているISBNコード(最近の本は13桁)を入力すると

フォームの入力するところに本の裏についているISBNコード(最近の本は13桁)を入力すると その本のAmazonページにジャンプします。

その本のAmazonページにジャンプします。 一応iPhone用Webクリップとか作ってみた。

一応iPhone用Webクリップとか作ってみた。